1. 三层架构

1.1. 简单三层架构

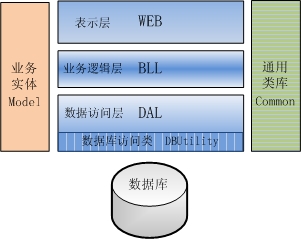

三层架构(3-tier architecture) 通常意义上的三层架构就是将整个业务应用划分为:

- 界面层(User Interface layer)

- 业务逻辑层(Business Logic Layer)

- 数据访问层(Data access layer)

区分层次的目的即为了“高内聚低耦合”的思想。在软件体系架构设计中,分层式结构是最常见,也是最重要的一种结构。

微软推荐的分层式结构一般分为三层,从下至上分别为:数据访问层、业务逻辑层(又或称为领域层)、表示层。

- 表示层:主要表示WEB方式,也可以表示成WINFORM方式,WEB方式也可以表现成:aspx,如果逻辑层相当强大和完善,无论表现层如何定义和更改,逻辑层都能完善地提供服务。

- 业务逻辑层:主要是针对具体的问题的操作,也可以理解成对数据层的操作,对数据业务逻辑处理,如果说数据层是积木,那逻辑层就是对这些积木的搭建。

- 数据访问层:主要是对非原始数据(数据库或者文本文件等存放数据的形式)的操作层,而不是指原始数据,也就是说,是对数据库的操作,而不是数据,具体为业务逻辑层或表示层提供数据服务。

1.2. 优缺点

1.2.1. 优点

- 开发人员可以只关注整个结构中的其中某一层;

- 可以很容易的用新的实现来替换原有层次的实现;

- 可以降低层与层之间的依赖;

- 有利于标准化;

- 利于各层逻辑的复用。

- 结构更加的明确

- 在后期维护的时候,极大地降低了维护成本和维护时间

1.2.2. 缺点

- 降低了系统的性能。这是不言而喻的。如果不采用分层式结构,很多业务可以直接造访数据库,以此获取相应的数据,如今却必须通过中间层来完成。

- 有时会导致级联的修改。这种修改尤其体现在自上而下的方向。如果在表示层中需要增加一个功能,为保证其设计符合分层式结构,可能需要在相应的业务逻辑层和数据访问层中都增加相应的代码。

- 增加了开发成本。

1.3. 实体层Entity

Entity(实体层):它不属于三层中的任何一层,但是三层每一层都与他关联。

一开始的误区:最初的理解是有多少个表,就最少有多少个实体类,每个实体类的属性为表的字段。

实体类并不是规定死的,按照需求进行定义,符合面向对象设计,利于功能的实现和维护即可。